Автор текста Михаил Флямер, методолог, выпускник «Школы культурной политики»

Различение «Схемы» и «формы организации» коллективной работы

Я полагаю, что методологически корректный анализ «Карты гипотез» (анализ содержания практики применения «Карты гипотез» и анализ самой «Карты» как знаковой формы) может состояться если использовать два угла зрения и два понятия – «схема» и «форма организации (коллективной работы)». По сути – это очень разные образования, но они тесно склеены, «смешаны» в практике работы с этим инструментом. Поэтому – как минимум эти два понятия важны и следовательно – важна общая методология системного анализа.

О схемах

В интеллектуальной работе со сложными знаками (схемами, картами, графиками и т.п.) присутствует их (знаков) чтение и понимание, а значит внимание к особенностям их графикации, синтаксису и семантике. Но не любой знаковый текст – схема. И не любая визуализация данных – схема. «Схема» выполняет особые функции и, в отличие от натурных иллюстраций, которые изображают внешний облик или абрис предмета, схема задает общую форму и генеральный принцип явления или группы явлений (например, кибернетическая схема обратной связи). Поэтому схема, если она – действительно схема, обладает категориально-логическим ядром пред-определяющим мышление и логику «взятия» предмета.

Есть еще два важных замечания:

Есть еще два важных замечания:

- Схемы могут как изображать, точнее могут нами читаться как изображающие (что то там – в мире, как бы выводить на мир объектов), а могут не изображать, а выражать правило или принцип (в соответствии с которым пользовать схемы организует себя и свою деятельность), и при этом ничего не изображать (ничего из того, что читающий выносит в своем понимании в мир). И то и другое вполне себе «схемы», просто в работе с ними нужно отдавать себе отчет в интерпретации.

- Чем больше сталкиваюсь с практиками схематизации, тем более убеждаюсь, что огромное значение имеет противостояние схем «думанию» и «думающим сознаниям» эмпирических индивидов. Характерный пример в Книге «Карта гипотез» - раздел 3 – «Этапы работы с картой гипотез», пункт 2 «Валидация», в особенности – «Валидация направленности гипотезы». Там Александр приводит пример своей менторской работы, и в примечании он использует термин «сверх-ценная идея».

О схематическом содержании «карты гипотез»

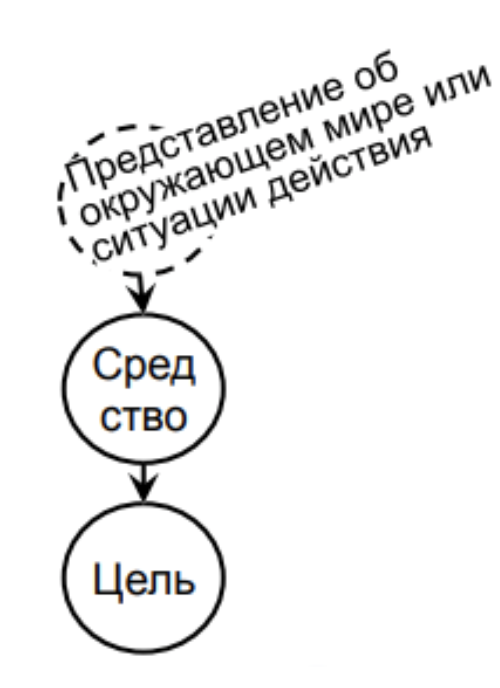

Первая схема, которая «бросается в глаза» при рассмотрении «карты гипотез» – тесно связана с понятием «стратегия» и категориями «средство-цель». Эта схема выглядит так:

Действие характеризуется способом своей реализации – стратегичностью – оно не исчерпывающее для достижения конечной цели, а выверено в качестве промежуточного. Действие является достаточным для промежуточной цели, достижение которой позволит в дальнейшем достигать цели конечной.

Мы знаем, что в любой сложной деятельности для достижения той или иной конкретной цели обычно приходится осуществить не одно действие или операцию, а много различных действий или шагов, которые лишь в своей совокупности могут привести к конечному желательному для действующего результату или состоянию дел. Это означает, что действующий должен несколько раз ставить и достигать так называемые «промежуточные» цели.

П.Щедровицкий «Стратегичность управления: миф или реальность?» https://shchedrovitskiy.com/strategichnost-upravleniya/

Таким образом привлекаются категории «средства» и «цель» и достижение промежуточной цели (или целей) фиксируется в Карте гипотез как «задача» и полагается в ней средством для достижения цели конечной. Карта трактуется как способ выявления этих отношений – «промежуточных действий» и «конечного положения», а также, и это очень важно, для фиксации закладываемых в замысел действия предпосылок утверждения именно такого отношения между промежуточным действием (заданным в «задаче» или «задачах») и конечной целью (формулировка «гипотезы» и является этой предпосылкой).

Я полагаю, что эта схема и определяемая ею логика рассуждения вложена в «карту гипотез». Но не только она. Существенно обогащает практику другой импульс – действие должно стать управляемым, чтобы в итоге и постепенно состояться как продуктивное.

Я полагаю, что эта схема и определяемая ею логика рассуждения вложена в «карту гипотез». Но не только она. Существенно обогащает практику другой импульс – действие должно стать управляемым, чтобы в итоге и постепенно состояться как продуктивное.

Форма организации

В русском языке слово «организация» является омонимом – есть такое существительное, но есть и такой глагол. В системо-деятельностной методологии «организация» вообще одно из категориальных понятий. В целом речь идет о придании процессами организовывания чему-то организации (как существительного), о «повязывании» спонтанности порядком и, вместе с тем, придании формы чему-то бесформенному или аморфному.

В качестве семантического аспекта можно иметь в виду идею порядка и действия по упорядочиванию. Например – язык организует поток речи – в речи говорящий строит предложения, говорящим на русском языке соблюдаются изменения слов по родам и падежам и т.п. Благодаря языковой организации и соответствующему оформлению речь меняется и становится разборчивой (для всех знающих язык). Другой пример - формальная логика с описанными в ней фигурами силлогизма организует рассуждение, и рассуждающий и ориентированный на логику человек стремится выстроить логический вывод и оформить\упорядочить свое рассуждение по той или иной фигуре силлогизма.

Я говорю о наличии формы организации в том смысле, что имеет место упорядочивание чьего-либо поведения, деятельности и вообще активности любого рода. Как видно из приведенных выше примеров, это упорядочение осуществляется в свете и благодаря артикуляции нормативного или мыслительного содержания.

Если с этих позиций посмотреть на практику Карты гипотез, то возникает впечатление, что заполненная карта гипотез (документ) для того и заполняется, чтобы выступить формой организации фиксирующей смысловой порядок исполнительского «звена» действия (или команды разработки). Корректная фиксация идеи и корректное формулирование гипотезы залог задачной организации деятельности исполнителей замысла (см. в Книге «Карта гипотез» раздел 1 «Структура карты гипотез», пункт 3 «Гипотеза», и пояснения автора на стр. 15 посвященные тому, что является, формулируя в моем языке – задачной организацией действий исполнительского звена.

Важное для меня утверждение заключается в том, что помимо задачной формы организации, в практике «Карты» в той или иной степени сформированы еще две формы организации мышления и деятельности.

Целевая (целе-постановочная) форма организации относится к позиции руководителя и упорядочивает деятельность в оргструктурах объединяющих в себе руководителя и его подчиненных (исполнителей работ). Это масштаб, в котором проводятся отдельные стратегические сессии в практике «Карты гипотез» и здесь важна схема «Карты», как еще не заполненная, пустая структура (в противоположность не заполненной карты, как в случае задачной организации работ). Оказывается, что в этой схеме цель (образ достижения) и путь ее достижения являются и актуально задаются как элементы одной структуры – структуры, как пишет Александр, «продуктивного действия». Которая имеет потенцию реализации если и покуда удерживается именно как целостная структура (см. рассуждения в книге «Карта гипотез» вокруг рис. 9 «Схема разделения цели и пути достижения цели»).

Работа с этой структурой как нормирующей должна быть удержана ведущим стратегической сессии (это методически разъяснено в Книге в разделе 3 пункт «Валидация»). Именно здесь логический и схематический потенциал Карты употребляется в том смысле как я это описал выше в разделе про Схему. Схема, выделяющая в виде структурированной целостности группу функциональных мест, противостоит хаотическому думанию участников стратегической сессии, обладая которым они пробуют эти места заполнять. В этом противостоянии искусно создаваемым ведущим сессии (или методологом, если эта роль выделена) думание повязывается, прорабатывается и интеллектуальной работе придается характер рефлексии будущего действия и подразумеваемого про-движения к сводной конечной цели. Я полагаю, что Схема Карты, трактуемая как изображение структуры целедостижения опознана как средство организации и ее использование в качестве такого средства методически описано.

В качестве семантического аспекта можно иметь в виду идею порядка и действия по упорядочиванию. Например – язык организует поток речи – в речи говорящий строит предложения, говорящим на русском языке соблюдаются изменения слов по родам и падежам и т.п. Благодаря языковой организации и соответствующему оформлению речь меняется и становится разборчивой (для всех знающих язык). Другой пример - формальная логика с описанными в ней фигурами силлогизма организует рассуждение, и рассуждающий и ориентированный на логику человек стремится выстроить логический вывод и оформить\упорядочить свое рассуждение по той или иной фигуре силлогизма.

Я говорю о наличии формы организации в том смысле, что имеет место упорядочивание чьего-либо поведения, деятельности и вообще активности любого рода. Как видно из приведенных выше примеров, это упорядочение осуществляется в свете и благодаря артикуляции нормативного или мыслительного содержания.

Если с этих позиций посмотреть на практику Карты гипотез, то возникает впечатление, что заполненная карта гипотез (документ) для того и заполняется, чтобы выступить формой организации фиксирующей смысловой порядок исполнительского «звена» действия (или команды разработки). Корректная фиксация идеи и корректное формулирование гипотезы залог задачной организации деятельности исполнителей замысла (см. в Книге «Карта гипотез» раздел 1 «Структура карты гипотез», пункт 3 «Гипотеза», и пояснения автора на стр. 15 посвященные тому, что является, формулируя в моем языке – задачной организацией действий исполнительского звена.

Важное для меня утверждение заключается в том, что помимо задачной формы организации, в практике «Карты» в той или иной степени сформированы еще две формы организации мышления и деятельности.

Целевая (целе-постановочная) форма организации относится к позиции руководителя и упорядочивает деятельность в оргструктурах объединяющих в себе руководителя и его подчиненных (исполнителей работ). Это масштаб, в котором проводятся отдельные стратегические сессии в практике «Карты гипотез» и здесь важна схема «Карты», как еще не заполненная, пустая структура (в противоположность не заполненной карты, как в случае задачной организации работ). Оказывается, что в этой схеме цель (образ достижения) и путь ее достижения являются и актуально задаются как элементы одной структуры – структуры, как пишет Александр, «продуктивного действия». Которая имеет потенцию реализации если и покуда удерживается именно как целостная структура (см. рассуждения в книге «Карта гипотез» вокруг рис. 9 «Схема разделения цели и пути достижения цели»).

Работа с этой структурой как нормирующей должна быть удержана ведущим стратегической сессии (это методически разъяснено в Книге в разделе 3 пункт «Валидация»). Именно здесь логический и схематический потенциал Карты употребляется в том смысле как я это описал выше в разделе про Схему. Схема, выделяющая в виде структурированной целостности группу функциональных мест, противостоит хаотическому думанию участников стратегической сессии, обладая которым они пробуют эти места заполнять. В этом противостоянии искусно создаваемым ведущим сессии (или методологом, если эта роль выделена) думание повязывается, прорабатывается и интеллектуальной работе придается характер рефлексии будущего действия и подразумеваемого про-движения к сводной конечной цели. Я полагаю, что Схема Карты, трактуемая как изображение структуры целедостижения опознана как средство организации и ее использование в качестве такого средства методически описано.

Об актуализации в практике Карты проектного подхода

Вместе с тем, не смотря на утверждение об имеющейся проработке средств и форм организации, стоит сделать важную оговорку – организационное воз-действие (ведущего и методолога, а затем и команды участвующей в стратегической сессии) ориентированное, например, на придание стратегической организации активности различных подразделений компании и ее контрагентов «вплетенных» каждый по своему в поле «рыночных сил», отнюдь не гарантирует свой искомый эффект – чтобы тут же состоялось реальное движение к цели «по рельсам» проложенным всем указанным в Карте субъектам. Вместе с тем, обещание такого эффекта заказчику дается. И хотя Александр Бындю сделал очень многое, чтобы ослабить и снизить ожидания быстрого получения такого главного результата, сделал хотя бы тем, что прямо озаглавил всю стратегическую разработку «гипотезой», все равно, «реальные менеджеры» ждут именно эффекта «проложенных рельсов» – они то ведь не исследователи. Поэтому вы им говорите: «гипотеза», а они слышат: «план». А раз так, то все практикующие «Карту гипотез» оказываются повязанными этими ожиданиями заказчика. Но будем внимательными, ведь появление понятия гипотеза в титуле Карты означает одну принципиальную вещь. А именно, что помимо целедостижения как такового, должен быть выделен еще и другой процесс – переход от первоначальных гипотез через их отбрасывание к гипотезам второго порядка. Но чтобы признать, что практика Карты посвящена инсталляции двух этих процессов, двойки, а не только и не столько (?) «целедостижения», требуется метанойя (существенная перемена ума). Поэтому дискуссия практиков от 16 ноября 2024 года о том «Как продать Карты гипотез ТОПам» прошла полностью мимо этого вопроса – инсталляция в компаниях чего, какой деятельности имеется в виду? Этот ответ участники дискуссии единодушно заимствовали из здравого смысла ТОПов.

Поэтому я утверждаю наличие в практике «Карты» крена в особый вариант целевой формы организации – его можно назвать «проектно-конструктивистский».

Я считаю, что очень часто целевая логика на практике дополняется некой мировоззренческой предпосылкой, доопределяющей применяемый способ организации и актуализирующей проектный подход. Речь идет о принципиальном намерении сформировать (собрать) систему согласованных действий, преобразований, полезных движений, систему, где устранен разлад и противоречия, т.е. систему сплоченную и, поэтому эффективно производящую (требуемый продукт). Эта установка возникла в проектной практике 18-19 века – когда инженерное проектирование реально обеспечивало рост во все больших масштабах массового производства. Если иметь в виду организацию массового производства, единицы которого (например, поточные линии) как раз и являли собой такие согласованные полезные преобразования «сырья», то соответствующие проектные разработки, конечно же, обеспечивались созданием машин, обширным развитием соответствующей проектно-конструкторской работы. Проектировщик линии либо находил машину в готовом виде и ставил ее в требуемое функциональное место, либо ставил задачу на конструирование, и соответствующая машина (или сразу группа машин) конструировались. Так, за счет оестествления на машине требуемого преобразования сырья или необходимого полезного движения, обеспечивалась проектная реализация.

Проектная форма организации не только предназначена для создания целевых систем (систем действия, увязанных между собой в общей целевой рамке), но и подразумевает и вводит в оборот сам образ сплоченности таких систем сфокусированный на увязке между собой и подогнанности друг к другу многих действий-с-их-операциями и их соорганизации виде достаточно прочной производяшей структуры. Именно такой способ организации и образ организуемого объекта получили массовое применение в 18 и 19 веке, будучи при этом, конечно, тесно связанными и обеспеченными инженерией. И ведь такая – проектная (проектно-конструктивистская) форма организации - ну это просто мечта «достигатора».

Наличие этой печати конструктивизма в проектно-инженерной деятельности породили специфическую проблематику переноса проектного подхода за рамки производственных технологий и фабрик на самые разные социальные объекты – для организации в этих социальных объектах сплоченных систем действия, распределённого при этом по многим агентам разной природы (по командам, людям, компаниям, госучреждениям, машинам, информационным системам и т.п.). Здесь мы подходим к одному тонкому месту, ради которого и был написан этот раздел – практика «Карты гипотез» сейчас продумывается ее авторами и привлекаемыми в нее ведущими стратегических сессий в варианте переноса проектной организации на социальные объекты что не может не сопровождаться модификацией этого способа организации. Сейчас это мейнстрим в практике Карты гипотез, а не что-нибудь иное. Об этом свидетельствует и непреодоленные сложности трактовки «субъекта» в Книге (см. раздел 2.6. Этика, подневольные исполнители и позиция), а также ссылка на книгу Антона Кожемяка продвигающего принципы ТРИЗ (вот она инженерия!).

Поэтому я утверждаю наличие в практике «Карты» крена в особый вариант целевой формы организации – его можно назвать «проектно-конструктивистский».

Я считаю, что очень часто целевая логика на практике дополняется некой мировоззренческой предпосылкой, доопределяющей применяемый способ организации и актуализирующей проектный подход. Речь идет о принципиальном намерении сформировать (собрать) систему согласованных действий, преобразований, полезных движений, систему, где устранен разлад и противоречия, т.е. систему сплоченную и, поэтому эффективно производящую (требуемый продукт). Эта установка возникла в проектной практике 18-19 века – когда инженерное проектирование реально обеспечивало рост во все больших масштабах массового производства. Если иметь в виду организацию массового производства, единицы которого (например, поточные линии) как раз и являли собой такие согласованные полезные преобразования «сырья», то соответствующие проектные разработки, конечно же, обеспечивались созданием машин, обширным развитием соответствующей проектно-конструкторской работы. Проектировщик линии либо находил машину в готовом виде и ставил ее в требуемое функциональное место, либо ставил задачу на конструирование, и соответствующая машина (или сразу группа машин) конструировались. Так, за счет оестествления на машине требуемого преобразования сырья или необходимого полезного движения, обеспечивалась проектная реализация.

Проектная форма организации не только предназначена для создания целевых систем (систем действия, увязанных между собой в общей целевой рамке), но и подразумевает и вводит в оборот сам образ сплоченности таких систем сфокусированный на увязке между собой и подогнанности друг к другу многих действий-с-их-операциями и их соорганизации виде достаточно прочной производяшей структуры. Именно такой способ организации и образ организуемого объекта получили массовое применение в 18 и 19 веке, будучи при этом, конечно, тесно связанными и обеспеченными инженерией. И ведь такая – проектная (проектно-конструктивистская) форма организации - ну это просто мечта «достигатора».

Наличие этой печати конструктивизма в проектно-инженерной деятельности породили специфическую проблематику переноса проектного подхода за рамки производственных технологий и фабрик на самые разные социальные объекты – для организации в этих социальных объектах сплоченных систем действия, распределённого при этом по многим агентам разной природы (по командам, людям, компаниям, госучреждениям, машинам, информационным системам и т.п.). Здесь мы подходим к одному тонкому месту, ради которого и был написан этот раздел – практика «Карты гипотез» сейчас продумывается ее авторами и привлекаемыми в нее ведущими стратегических сессий в варианте переноса проектной организации на социальные объекты что не может не сопровождаться модификацией этого способа организации. Сейчас это мейнстрим в практике Карты гипотез, а не что-нибудь иное. Об этом свидетельствует и непреодоленные сложности трактовки «субъекта» в Книге (см. раздел 2.6. Этика, подневольные исполнители и позиция), а также ссылка на книгу Антона Кожемяка продвигающего принципы ТРИЗ (вот она инженерия!).

К повестке методологических вопросов практики «Карты»

Далее я позволю себе высказать одно предположение. На мой взгляд, Александр Бындю не считает эти, указанные мной выше, средства и формы организации замыкающими и исчерпывающими для той практики, которая его интересует. По-моему его интересует более общий вопрос: «Как мы организуем себя чтобы двигаясь в «запутанном» домене через гипотезы и эксперименты уменьшать неопределенность, ставить вопрос об уместности поставленных целей и выбранных средств и удерживать при этом установку на развитие»?

Есть как бы два вектора в его движении – вектор воспроизводства практики (Школа и База знаний) и вектор новых, усиливающих практику разработок (Методология). И в векторе Методологии необходима разработка еще одной группы организационных средств и форм организации коллективной работы.

Разумеется, тут необходимо разобраться с тем, что входит в актуальную повестку методологических разработок. Я – только как наблюдатель могу про это судить и поэтому, не имея взгляда изнутри, буду, скорее всего, ошибаться.

В этих разработках необходимо сделать главным фокусом внимания образование знаний о релевантности (или не релевантности) гипотез и причинах этого положения – именно потому, что общая установка состоит в том, чтобы развернуть продуктивное действие в домене являющемся «запутанным» по модели Кеневин.

Главным оказывается пункт, связанный не с выстраиванием сразу стратегии и не бросками в сторону определения «промежуточных целей», а с превращением действия в управляемое – схема меняется.

Продвижение управляемой системы к требуемому\целевому состоянию предполагает поиск требуемых воздействий на нее, но не любых, а соответствующих ситуации, в которой разворачивается само действие:

Есть как бы два вектора в его движении – вектор воспроизводства практики (Школа и База знаний) и вектор новых, усиливающих практику разработок (Методология). И в векторе Методологии необходима разработка еще одной группы организационных средств и форм организации коллективной работы.

Разумеется, тут необходимо разобраться с тем, что входит в актуальную повестку методологических разработок. Я – только как наблюдатель могу про это судить и поэтому, не имея взгляда изнутри, буду, скорее всего, ошибаться.

В этих разработках необходимо сделать главным фокусом внимания образование знаний о релевантности (или не релевантности) гипотез и причинах этого положения – именно потому, что общая установка состоит в том, чтобы развернуть продуктивное действие в домене являющемся «запутанным» по модели Кеневин.

Главным оказывается пункт, связанный не с выстраиванием сразу стратегии и не бросками в сторону определения «промежуточных целей», а с превращением действия в управляемое – схема меняется.

Продвижение управляемой системы к требуемому\целевому состоянию предполагает поиск требуемых воздействий на нее, но не любых, а соответствующих ситуации, в которой разворачивается само действие:

Эффективность всякого действия, в особенности социотехнического, зависит от точности воспроизведения объективной структуры той ситуации, в которой осуществляется действие, и соответствия между тем, что мы делаем, добиваясь достижения наших целей, и тем, что вообще может происходить в этой ситуации. Нередко в деятельности такого соответствия, как мы уже говорили, не существует, и тогда, как правило, мы достигаем поставленных нами целей лишь частично и одновременно получаем массу побочных результатов, затрудняющих нашу дальнейшую деятельность.

Г.П.Щедровицкий «Автоматизация проектирования и задачи развития проектировочной деятельности»)

https://www.fondgp.ru/publications/автоматизация-проектирования-и-зада/

Действие (продвигающее к целям) «оттачивается» и средства его реализации выверяются и корректируются благодаря тому, что оно управляемо. «Средства» трактуются как основание эффективности процесса достижения целей и для оценки их корректности\релевантности внимание уделяется пониманию и пере-пониманию ситуации.

На мой взгляд на этом пути надо обратиться к такой интеллектуальной функции как понимание ситуации и суметь связать образование этого знания с пере-пониманием ситуации, в которой идет работа по замысливанию и достижению целей. Необходимы средства и формы организации того, что называют ситуационным анализом и анализом ситуации. А это и есть уже тематика программной формы организации.

На мой взгляд на этом пути надо обратиться к такой интеллектуальной функции как понимание ситуации и суметь связать образование этого знания с пере-пониманием ситуации, в которой идет работа по замысливанию и достижению целей. Необходимы средства и формы организации того, что называют ситуационным анализом и анализом ситуации. А это и есть уже тематика программной формы организации.

Литература

- Щедровицкий Петр, «Стратегичность управления: миф или реальность?» https://shchedrovitskiy.com/strategichnost-upravleniya/

- Зигмунд Бауман, «Спор о постмодернизме»

- Бындю Александр, «Карта гипотез. Метод стратегического планирования для бизнеса и личностного роста»

- Б.В. Сазонов, А.С. Королев, Д.Е. Кожевников Три парадигмы системного подхода (Четырехслойная схема перманентного проектирования) социотехнических систем– рукопись.

- Г.П.Щедровицкий «Автоматизация проектирования и задачи развития проектировочной деятельности»), https://www.fondgp.ru/publications/автоматизация-проектирования-и-зада/